PROJECTS

ー プロジェクト ー

NEWS

ー お知らせ ー

PURPOSE

ー 事業目的 ー

OVERVIEW

ー 概要紹介 ー

高大接続は入試接続と教育接続に大別されます。18才人口が多い時代には、多数の志願者を集め入試で選抜するという入試接続が中心でした。しかし、少子化の進展により18才人口が減少すると、入試だけで大学と高校がつながることは困難となり、教育面での接続が重要性を増しています。教育接続に重きを置く本学の高大接続事業はまさしく少子化時代の高大接続を体現したものです。

1999年に経済学部で始まった本学の高大接続教育は、四半世紀に及ぶ実績をもっており、全国の他大学から注目されています。そうした優位性を獲得できたのは、学術振興会の教育GP評価(2011年度)や国立大学法人評価において、本学の高大接続教育が「特に優れており波及効果が見込まれる取組」として認定されたためです。その結果、各種マスコミによる報道がなされ,他大学から訪問調査を受けてきました。結果として、我が国の国公立大学の中で本学が高大接続教育の先導的大学であるとの評価が定着しています。

2025年度は、チャレンジ講座、キャリア教育(教養科目「こことーくでキャリアを拓く」)、探究コラボゼミ、キャンパス大使、高校生なるほどアイデア・コンテスト、接続学習プログラム、大分県高大連携シンポジウムの主要7事業に加えて、高校の探究学習支援を行っています。

GREETING

ー 学長挨拶 ー

大分大学長

北野 正剛

高大接続事業の一環として、私も教壇に立ち「チャレンジ講座」を行い、大学で学問を学ぶ楽しさを高校生に伝えました。今後も大学からの情報発信とともに、受験生や高等学校教員など関係各位からのニーズ収集に努め、高大接続教育の更なる発展のために尽力してまいります。

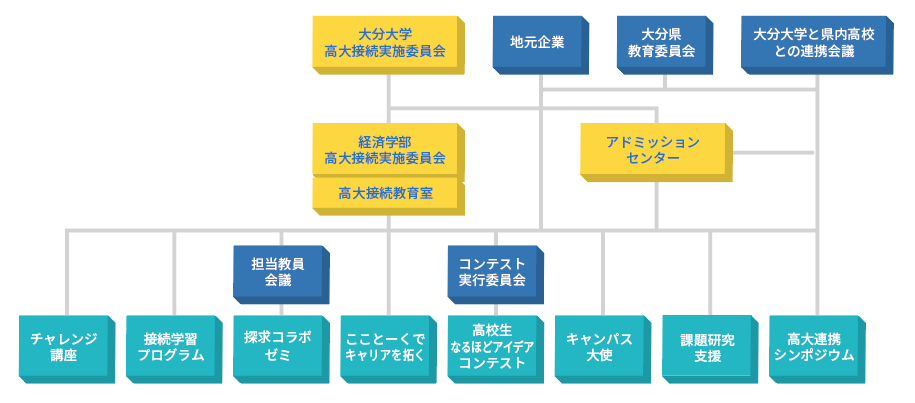

ORGANOGRAM

ー 組織体制 ー

HISTORY

ー 大分大学における高大接続教育の歴史 ー

| 1999年 | 経済学部でキャンパス大使の開始 ここから本学の高大接続教育事業がスタート |

| 2004年 | アドミッションポリシーの明確化 |

| 2005年 | 高校生なるほどアイデアコンテストの開始 高大の教員による高大連携ワーキンググループの設置 |

| 2008年 | 「学問探検ゼミを核とした高大接続教育」が文部科学省・質の高い大学教 育推進プログラム(教育GP)に選定(3年間) 高大接続コーディネーターの任用 学問探検ゼミ、チャレンジ講座、大分県高大連携シンポジウムの開始 |

| 2011年 | 学術振興会の教育GP事後調査において「たいへん優れた取組」に認定 |

| 2012年 | 文部科学省教育研究推進特別経費に選定(3年間) 全学高大接続実施委員会の設置 チャレンジ講座、接続学習プログラムの拡大 |

| 2013年 | NPOと連携した新規授業「カタリバ(現こことーく)でキャリアを拓く」開始 |

| 2015年 | 大分大学学長戦略経費に選定 |

| 2017年 | 国立大学法人評価において「非常に優れている」と認定 |

| 2020年 | 本学新入生アンケートで、高大接続事業の認知度が45%、参加度が23%に到達 |

| 2021年 | チャレンジ講座のオンライン移行 |

| 2024年 | 年間の事業参加者数が8,200人を突破 |

DEFINITION

ー 高大接続と高大連携の意味 ー

本事業における「高大接続」とは高校と大学の教育内容の接続(articulation)を、「高大連携」とは高校と大学の教員等の組織的連携関係(collaboration)を意味します。前者はプロセスを、後者は主体を重視する概念として区別できます。

AUDIT

ー 外部評価 ー

日本学術振興会が「特に優れた取組」として認定

本学の高大接続教育事業は、2008年度に文部科学省「質の高い大学教育推進プログラム(GP)」事業として採択されました。3年間の財政支援が終了した2011年、日本学術振興会・大学教育等推進事業委員会による事後調査を受けましたが、審査の結果、本学の取組は「特に優れており波及効果が見込まれる取組」として認定されました。なお調査対象となった当該年のGP事業148件のうち、この認定を受けた取組は17件のみでした。